Нетрадиционные методы воспитания детей

Нетрадиционные методы воспитания детей

В последнее время много внимания уделяется нетрадиционным методам воспитания детей. Особый интерес вызывают методики стран востока: Японии, Китая, Кореи.

Не всем европейцам они понятны, но интерес вызывают.

Японский метод воспитания детей

Суть методики в том, что в определенном возрасте к ребенку у взрослых разное отношение. До пяти лет ему позволяется все, так как он «царь», до пятнадцати – «раб», получает жесткое воспитание, множество ограничений, после – взрослый, сформировавшаяся личность.

Японцы считают такой подход к воспитанию ребенка позволяющим максимально развить его. Ему дается свобода творчества, применяются разные методы развития. А жесткое воспитание вырабатывает в нем чувство долга, дисциплинированность.

В Японии развит культ семьи. Между детьми прокладывается четкая линия, разделяющая старшего и младшего детей. Старший всегда у родителей в приоритете, и младшим это объясняется с пеленок.

Девочек и мальчиков в Японии воспитывают по-разному. В будущем им придется занять в обществе разное положение. Девочек учат быть хорошей хозяйкой, мальчиков – развивают в разных направлениях, чтобы помочь определиться в жизни. Они обязаны посещать кружки, тогда, как девочкам позволяется в это время заниматься по своему усмотрению или не заниматься вообще.

Тибетский метод воспитания детей

В основе тибетского воспитания детей лежит полное непринятие телесных наказаний. Потому что ребенок не может дать сдачи.

Детство у тибетцев разделено на пятилетки. Первая – 0-5 лет. В этот период отношение к детям такое же, ка в Японии: ребенок – царь. В ребенке поощряют любознательность. Считается, что до 5-ти лет ребенок не способен понять смысл денег, и ему трудно объяснить, почему нельзя купить ту или понравившуюся игрушку. И ему ее купят.

Период от 5 до 10 лет – переход, причем, резкий, из сказки в быль. Вчерашний царь становится рабом. Перед ним ставят определенные задачи, а он обязан их выполнять. Ребенок много занимается, развивается выполняет посильную физическую работу по дому. Интересно, воспитание ребенка в семь лет в России.

С 10 до 15 лет подростка подготавливают к общению на равных. С ним начинают советоваться по разным вопросам. Его уже не заставляют выполнять что-либо, а умело направляют советами, подсказками. Его пубертатный период взрослые воспринимают деликатно, не навязывают свое мнение.

С 15 лет воспитание ребенка в Тибете прекращается, так как считается бесполезным.

Для России многое в японской и тибетской методиках не приемлемо с точки зрения менталитета. Но рациональное зерно выделить можно.В последнее время много внимания уделяется нетрадиционным методам воспитания детей.

Особый интерес вызывают методики стран востока: Японии, Китая, Кореи.

Не всем европейцам они понятны, но интерес вызывают.

Японский метод воспитания детей

Суть методики в том, что в определенном возрасте к ребенку у взрослых разное отношение. До пяти лет ему позволяется все, так как он «царь», до пятнадцати – «раб», получает жесткое воспитание, множество ограничений, после – взрослый, сформировавшаяся личность.

Японцы считают такой подход к воспитанию ребенка позволяющим максимально развить его. Ему дается свобода творчества, применяются разные методы развития. А жесткое воспитание вырабатывает в нем чувство долга, дисциплинированность.

В Японии развит культ семьи. Между детьми прокладывается четкая линия, разделяющая старшего и младшего детей. Старший всегда у родителей в приоритете, и младшим это объясняется с пеленок.

Девочек и мальчиков в Японии воспитывают по-разному. В будущем им придется занять в обществе разное положение. Девочек учат быть хорошей хозяйкой, мальчиков – развивают в разных направлениях, чтобы помочь определиться в жизни. Они обязаны посещать кружки, тогда, как девочкам позволяется в это время заниматься по своему усмотрению или не заниматься вообще.

Тибетский метод воспитания детей

В основе тибетского воспитания детей лежит полное непринятие телесных наказаний. Потому что ребенок не может дать сдачи.

Детство у тибетцев разделено на пятилетки. Первая – 0-5 лет. В этот период отношение к детям такое же, ка в Японии: ребенок – царь. В ребенке поощряют любознательность. Считается, что до 5-ти лет ребенок не способен понять смысл денег, и ему трудно объяснить, почему нельзя купить ту или понравившуюся игрушку. И ему ее купят.

Период от 5 до 10 лет – переход, причем, резкий, из сказки в быль. Вчерашний царь становится рабом. Перед ним ставят определенные задачи, а он обязан их выполнять. Ребенок много занимается, развивается выполняет посильную физическую работу по дому. Интересно, воспитание ребенка в семь лет в России.

С 10 до 15 лет подростка подготавливают к общению на равных. С ним начинают советоваться по разным вопросам. Его уже не заставляют выполнять что-либо, а умело направляют советами, подсказками. Его пубертатный период взрослые воспринимают деликатно, не навязывают свое мнение.

С 15 лет воспитание ребенка в Тибете прекращается, так как считается бесполезным.

Для России многое в японской и тибетской методиках не приемлемо с точки зрения менталитета. Но рациональное зерно выделить можно.Источник: https://i-in-news.ru/articles/children/1260-netradiczionnye-metody-vospitaniya-detej.html

Нестандартные методы воспитания детей: как они работают?

3538 (26 за неделю) / 20.09.17 10:00 /

Сейчас популярны нестандартные методы воспитания детей, хотя в целом про принципы и методы воспитания написано множество фундаментальных трудов, книг и статей. Есть немало исследований на тему педагогики и психологии детства.

Многие знают имена таких знаменитых педагогов – теоретиков и практиков, как Песталоцци, Корчак, Ушинский, Макаренко, Сухомлинский. Одно время большой популярностью у нас в стране пользовались рекомендации доктора Б. Спока.

В своей книге «Ребенок и уход за ним» он учил взрослых, как надо правильно обращаться с детьми и давал советы по воспитанию. Однако как его идеи, так и постулаты всех остальных маститых учителей, педагогов и психологов нельзя считать единственно правильными.

И любое правило, как известно, имеет исключение. Поэтому никогда не следует забывать про здравый смысл.

Подключите логику

Вспоминает Елена, 45 лет: «В ту пору я сама еще училась в школе, а моя старшая подруга недавно стала мамой. Ребенок у нее был первый, а помочь некому – бабушек с обеих сторон уже не было в живых, но подруга моя была девушкой основательной и образованной.

Задолго до родов она начала готовиться к воспитанию желанного чада – читала специальную литературу, правильно питалась, гуляла, слушала хорошую музыку, смотрела на красивое, разговаривала с малышом и т.д. Не обошлось и без модного доктора Спока, книги которого тогда были в дефиците, а труды – в новинку.

И вот как-то звонит мне новоиспеченная мамаша и громко рыдает в трубку: «Не знаю, что делать! Сынок плачет и никак не успокаивается!» В голове сразу начали рождаться варианты причин, из-за которых ребенок может чувствовать себя некомфортно: голоден, болен, чего-то требует… Все не то.

«А, может, он мокрый?» – спрашиваю с надеждой, а в ответ с удивлением слышу: «Ну и что, если мокрый? Спок пишет, что из-за этого дети не испытывают беспокойства и не плачут». Я, признаться, тогда Спока не читала, но простая логика подсказывала, что всемирно известный доктор явно в чем-то заблуждается.

«Подумай сама: если тебя закутать в мокрую и холодную простыню, ты долго выдержишь? Нет! Так почему малыш должен терпеть подобное издевательство?» Мамаша восприняла мои аргументы и сменила пеленки, после чего мальчик моментально успокоился. Вот только в истине печатного слова стали сомневаться мы обе, и, надо сказать, пользы от этих сомнений было больше, чем вреда».

Каждый родитель и даже просто взрослый, заботам которого поручают подрастающее поколение, невольно вынужден открывать свои законы воспитания и сам придумывать правила мирного существования, ведь даже маленькое человеческое существо – это целый космос. И познавать его требуется с самых азов, долго и тщательно, с учетом индивидуальных особенностей.

Немало говорят и пишут, что детям нельзя потакать. Вопрос только в том, а всегда ли это так? Ведь бывают ситуации, когда желания ребенка следует выполнять. Например, таким образом вы удовлетворите его насущные потребности, успокоите и развлечете.

Рассказывает Анастасия, 35 лет: «Одна моя знакомая была вынуждена на некоторое время оставить сына ясельного возраста со старенькой прабабушкой. Та была женщина простая, деревенская, имела свой взгляд на все, в том числе и на воспитание.

Когда мать вернулась домой, то застала идиллическую картину – парнишка с бабулей сидели на кухне и со всей силы дубасили по столу и по металлическим кастрюлям ложками, а кто-то из соседей по дому стучал по батарее.

Какофония была еще та, зато пацаненок был доволен и весел! А на попытки объяснить старушке, что такая игра – не лучший вариант, она ответила, что им обоим с правнуком хорошо, значит, все в порядке. А всякими там развивающими играми и тому подобной ерундой пусть занимаются те, кому делать больше нечего. Что возразить, родительница не нашла».

Возразить тут, и правда, сложно. К тому же выбор у матери, судя по всему, был невелик. Ведь если вы в силу сложившихся обстоятельств оставляете своего ребенка с кем-либо, то странно придираться к человеку, который вас выручил. Главное, чтобы не было угрозы жизни и здоровью ребенка. А безобидные развлечения вполне приемлемы. Вдобавок они вносят свежую струю в размеренный и излишне правильный воспитательный процесс.

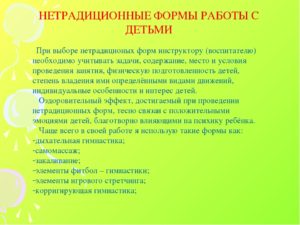

Нестандартные методы

Вроде бы общеизвестно, что детей бить нельзя. Да и ювенальная юстиция теперь стоит на защите их прав. А если руки так и чешутся, и человек не видит иного выхода, кроме как стукнуть распоясавшегося переростка? Рассказывает Валерия, 60 лет: «Про профессии я учитель физкультуры. Несколько лет была классным руководителем.

И вот представьте, однажды поколотила своего ученика. Парень был хулиганистый, практически неуправляемый. Он постоянно влипал в какие-то полукриминальные истории. Родители не знали, что с ним делать. Учителя буквально выли от его выходок. Но ни нотации, ни увещевания, ни душеспасительные беседы не помогали. А остальные школьники старались обходить его стороной.

Он же не боялся ни товарищей, ни старших, ни милиции. Авторитетов никаких не существовало. И все шло к тому, что его отправят в колонию, если он вновь начудит. Я уже не знала, как уберечь воспитанника от беды. Он же бравировал своим ужасным поведением и не понимал, что губит себе нормальную жизнь. Вот я и решила с отчаяния применить последнее средство.

Завела его в кабинет при физкультурном зале, закрыла дверь и стала лупить, приговаривая, что поведение надо менять, иначе все кончится плохо. Но не думайте, что это было классическое «избиение младенца». Роста я маленького, и моя голова едва ли доставала до плеча этого рослого парня, который был крепок, здоров и силен.Так что мои удары были скорее символическими и обескураживающими, нежели болезненными. Я махала руками и твердила, что ему надо срочно перестать безобразничать, иначе беды не избежать.

А еще, признаюсь теперь честно, очень боялась, что ученик даст мне сдачи. Ведь если не прибьет на месте, то точно покалечит.

Но сопротивляться обычно наглый подросток не стал, а в растерянности повторял любимую фразу всех нарушителей спокойствия: «Я больше не буду». А растеряться, и правда, было от чего – и форма воспитания, и способ «задать ума» выходили за рамки привычных методов советской школы.

Трудно сказать, что возымело действие – неожиданность наказания или его оригинальность, но мозги у человека на место встали и он нормально доучился. Теперь успешный бизнесмен. И, представьте, периодически меня навещает и благодарит, что в тот сложный период не дала ему скатиться по наклонной плоскости».

Конечно, этот случай нельзя считать примером для подражания. Он лишь показывает, как важен индивидуальный подход, когда все постулаты педагогики пасуют перед поведением трудного подростка.

5 Ребенок кусается. Что делать?

Детские укусы: причины и способы устранения Появление первых зубов совпадает с началом фазы активного кусания. Поначалу такое поведение умиляет многи …

Иной раз нестандартные и вроде бы антипедагогические методы воспитания используются любящими родителями от неожиданности, растерянности.

И искреннего желания вырастить своего ребенка не равнодушным к чужим несчастьям и жестоким к чужой боли, а добросердечным человеком, который умеет различать, что такое хорошо и что такое плохо, и несет ответственность за свои поступки.

Рассказывает Татьяна, 30 лет: «Я замужем, у меня хороший муж, дочка ходит в детский сад. А не так давно мы купили собаку. И вот как-то гуляем все вместе в парке. Ребенок ни с того ни с сего вдруг так сильно стукнул собаку, что несчастное животное жалобно заскулило. Я тут же шлепнула дочурку.

«За что, мама?» – последовал удивленный вопрос. «А собаку ты за что? Просто так? Вот и тебе за просто так досталось. Теперь будешь знать, что всем больно, и животных бить нельзя!» – прокомментировала я воспитательную меру. Потом долго думала, правильно ли поступила.

Но ведь не раз говорила дочке, что драться нехорошо, что слабых обижать нельзя. А она все равно ударила ни в чем не повинное животное. Значит, либо я как-то не так объяснила, либо ей надо было, что называется, на себе почувствовать, как это неприятно, когда ты получаешь пинок, шлепок или что-то подобное совершенно ни за что…»

Больше доверия

Бывают ситуации, когда не актуальна и не эффективна «взрослая власть». Что ни делай, как ни указывай, чадо не желает подчиняться.

Рассказывает Анна, 32 года: «Как-то я была в гостях у своей приятельницы. Ее дочка не на шутку раскапризничалась и перестала слушаться, как бесенок в нее вселился.

И тогда подруга предложила поиграть в дочки-матери. Мы с ней стали дочками и заняли позицию ребенка, а девочке поручили роль нашей мамы. А чтобы, как говорится, ей жизнь малиной не казалась, стали капризничать, ныть и все время чего-то требовать. Бедный ребенок в процессе игры на себе прочувствовал всю «прелесть» неуправляемого чада.

И в дальнейшем девочка старалась вести себя вполне сносно».

Так что в воспитании детей и общении с ними нет прописных истин и твердых правил. А если они и есть, то всегда возможны исключения. Поэтому не бойтесь нестандартного подхода и нестандартных методов, не бойтесь идти против аксиом и нарушать правила, если ум и сердце вам подсказывают, что именно это требуется в текущий момент.

А еще доверяйте собственной интуиции, ведь она способна выдать неожиданные, но порой самые верные решения в определенных обстоятельствах.

Не забывайте также про собственный личный опыт и про то полезное, что можно почерпнуть из опыта семейного.

«А моя мама делала так… Бабушка учила поступать вот таким образом…» – эти мысли могут помочь вам при затруднениях с собственными детьми.

И если чужие советы даже профессионально образованных людей относительно воспитания и обращения с детьми идут вразрез с тем, что вы думаете и чувствуете сами, не спешите их выполнять, а взвесьте все хорошенько, сообразуясь со своей позицией. Помните, что с точки зрения психологии действенны оригинальные методы и нестандартный подход. И больше доверяйте как себе, так и детям!

Источник: http://blogs.bebeshka.info/vospitanie-detey/nestandartnye-metody-vospitaniya-detey-kak-oni-rabotayut/

Методы воспитания

Нашим мамам и бабушкам в каком-то смысле было легче, чем нам: они не вникали в такое понятие, как методы воспитания, и просто свято верили во все, что им говорили медики и педагоги.

Туго пеленать ― значит туго пеленать. Мальчика одевать в синее, а девочку в розовое? Без вопросов. Кормить ребенка по часам, допаивать водой, отлучать от груди в 3 месяца.

Учить честности и коллективизму, а ябед и эгоистов презирать.

Мы же живем в относительной свободе: сами выбираем врачей, на свой вкус подбираем педагогов, придерживаемся своих методов воспитания… Правда, прежде чем чего-то придерживаться, нужно хоть что-то об этом знать. А где брать информацию? В книгах по педагогике, написанных зубодробительными формулировками несколько десятилетий назад? Или изобретать свои методы?

Однако мы не психологи и не педагоги, чтобы этим заниматься. А методы, которые работали в отношении нас (да и работали ли? большой вопрос), никак не подходят нашим детям: они рождаются совсем другими, в совсем другом времени. И воспитывать их, используя стереотипы воспитания, не только неэффективно, но и опасно.

Поэтому у нас есть один-единственный выход: брать классические методы воспитания в педагогике и рассматривать их с позиции системно-векторной психологии Юрия Бурлана ― новейшей прикладной науки о человеке.

Что такое метод воспитания

Какая у нас цель, когда мы воспитываем ребенка? В идеале мы хотим развить заложенные в нем от природы качества, чтобы ребенок стал цельной гармоничной личностью, счастливой и психически здоровой. Так вот, способы и средства достижения этой цели ― те самые методы воспитания.

То есть используя тот или иной метод, мы преследуем конкретную цель. Например, хотим, чтобы ребенок стал усидчив ― используем один метод. Хотим, чтобы он умел добиваться поставленных целей ― другой. И так далее.

Чтобы воспитательный процесс был успешным, нам нужно все методы использовать в комплексе, в совокупности. Но для каждого психотипа ребенка, для каждого векторного набор выбирать свой такой комплекс.

За время существования советской педагогики появилась тьма классификаций методов воспитания (или систем). Это и группа методов прямого педагогического влияния, и группа методов косвенного педагогического влияния. Методы воспитания по характеру воздействия, объяснительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные и прочие методы.Но я обещала не уходить в наукообразные дебри, поэтому за основу возьму классификацию профессора М.И. Рожкова, который уверен, что педагогика должна обеспечивать ребенку прежде всего развитие, а также совершенствование всех его способностей. Среди методов воспитания он выделяет: убеждение, стимулирование (поощрение и наказание), требование, пример как коррекция поведения.

Эта классификация импонирует мне еще и потому, что профессор уверен: правильно применяемые методы и приемы воспитания вызывают у ребенка действие, направленное на самовоспитание, саморазвитие. Что становится признаком развития ребенка в нужном направлении.

Рассмотрим каждый метод подробнее с точки зрения системно-векторной психологии.

Убеждение

Что такое убеждение? Доказательство некой позиции, понятия, а то и вовсе оценка происходящего. Мощный инструмент, который в умелых руках сослужит добрую службу, а вот при неумелом использовании может нанести ребенку вред.

Пример. Убеждая малыша с кожным вектором в том, что обманывать, брать чужое, хитрить и изворачиваться ― это плохо, вы не совершаете никакой пользы для его развития.

Потому что с этими проблемами нужно бороться не убеждением, а другими способами: развивать кожный вектор малыша при помощи методов физического воспитания (подбирать подходящие для кожников занятия спортом), вводить в его обучение элемент соревнования, прививать чувство здоровой зависти и конкуренции ― в общем, учитывать особенности кожного вектора.

Убеждением ребенка в том, что он поступает крайне плохо, вы ничего не добьетесь: это не малыш с анальным вектором, которому сразу станет стыдно, и он больше ни за что вас не обманет.

Понимая, как и в чем убеждать вашего ребенка, вы можете проявлять фантазию: зрительнику рассказывать красивые истории и легенды, анальнику предоставлять подробнейшую «доказательную базу», попутно развивая его аналитическое мышление, а кожнику ― только факты и аргументы, чтобы малыш использовал логику и усваивал информацию без проблем.

Стимулирование

При помощи стимулирования у ребенка рождаются мотивы что-то делать или чего-то не делать. Это очень важная часть воспитательного процесса, те самые кнуты и пряники, которые продолжают работать всю жизнь, заставляя человечество оторваться от дивана и привычной сферы деятельности и двигаться вперед.

Стимулирование ― это целая система методов воспитания, которая делится на поощрение («пряник») и наказание («кнут»).

Скорее всего, любящие родители поморщили нос при прочтении слова «наказание». Да, наказывать детей нравится далеко не всем, а некоторые мамы и папы и вовсе считают, что гармоничный человек может вырасти только в обстановке безграничной любви.

Увы, человек ― существо ленивое, и ребенок ― не исключение. И если родители не будут грамотно (!) выталкивать детей из зоны комфорта, они просто не будут развиваться. Мы развиваемся только преодолевая себя.Так что методы семейного воспитания не могут обойтись без адекватного наказания.

Используя поощрение и наказание, особенно важно глубоко разбираться в системно-векторной психологии Юрия Бурлана.

Почему? Судите сами: если вы провинившегося кожника будете наказывать ремнем (или шлепками), вы не только раните хрупкую детскую психику, но зафиксируете в подсознании малыша деструктивный жизненный сценарий, в результате которого ребенок вырастет вором или мазохистом. Неадекватно наказывая ребенка с анальным вектором, вы рискуете встретиться с упрямством и закрепить в душе ребенка глубокие обиды.

А как же тогда наказывать их адекватно? Кожника ― временными и пространственными ограничениями (поставить в угол, ограничить время просмотра мультфильмов или игр на компьютере и т.д.), а анальника ― того лучше не наказывать, а вести с ним разъяснительные беседы, ведь это в потенциале золотой ребенок, который никогда не ослушается маму.

Поощрение тоже нужно использовать, понимая психические особенности того или иного вектора: мальчика с кожным вектором полезно стимулировать материальными ценностями, тогда как для анальника нет ничего ценнее, чем похвала. При этом важно учитывать, что девочку с кожным вектором материальным лучше не поощрять, а малыша с анальным вектором если и хвалить, то только за дело.

Все это означает, что и наказание, и поощрение будут сильно зависеть от самого ребенка и ситуации, причин и обстоятельств.

Не понимаете, как грамотно подобрать методы и формы воспитания для своего ребенка? Тогда добро пожаловать на тренинг по системно-векторной психологии: именно там можно получить исчерпывающую информацию о всех векторах.

Требование

Требование может быть прямым и косвенным. Чаще всего ― решительным, точным, конкретным. Но самое важное ― учитывающим потребности ребенка и знания о способах его правильного развития, а не ваши личные представления о его благе.

Так, ребенок с анальным вектором ― это в потенциале человек, который может досконально разбираться в сложных вещах, требующих запоминания большого количества информации. Однако сам собой он таким не станет. Если вы будете регулярно требовать от такого ребенка тщательного выполнения различных развивающих заданий, то положите начало его успешному развитию.

С другой стороны, от уретрального ребенка требовать что-то будет очень затруднительно ― к нему подобные методы обучения и воспитания неприменимы.

Общение «сверху вниз» он не приемлет, и успешно взаимодействовать с таким ребенком получится только тогда, когда вы будете разговаривать с ним «снизу вверх», признавая его высокий природный ранг независимо от возраста.То есть говорит о том, что здесь сработает требование, не приходится ― в лучшем случае просьба.

Пример

Пример как воспитывающая ситуация позволяет ребенку понять, как нужно решать какую-то проблему. И лучше всего этот метод подходит для детей с анальным вектором, которым пример любящего родителя во многом служит образцом для поведения.

Эти дети охотно следуют за авторитетами, в отличие от уретральных, которые авторитетов не признают, так как ощущают себя самих вершиной иерархии, в потенциале это так и есть.

Кожнику же скучно будет все время следовать какому-то примеру ― ему нужно создавать собственные варианты выхода из ситуации, в результате чего будет развиваться его мышление.

Выводы

Это не все методы воспитания детей.

Изучая системно-векторную психологию Юрия Бурлана, родители делают для себя важные выводы: для каждого ребенка существуют свои методики, более и менее значимые в воспитательном процессе.

Так, метод соревнования для кожника будет так же важен, как для анальника ― метод примера или совета, тогда как для зрительника окажется очень важным метод воспитывающих ситуаций на тему сочувствия, проявления доброты и сострадания.

Приступая к воспитанию ребенка, не стоит забывать и про средства и методы физического воспитания, которые очень важны для детей с определенными векторами.

Так, кожника важно направить в соревновательные виды спорта, уретральника ― командные, а анальнику нужно с детства формировать привычку заниматься некоторыми физическими упражнениями (плаванье, велоспорт), чтобы эта привычка ради его же блага сохранилась и в будущем.

Девочек с кожно-зрительной связкой можно отдавать на танцы и в балет, а детям со звуковым вектором подойдут нетрадиционные направления вроде контактной импровизации.

При всем при этом родителям стоит помнить вот о чем: все эти методы ― не основное, это инструмент, который облегчит вам построение собственной воспитательной методики. Но сама методика должна в первую очередь опираться на знания системно-векторной психологии: если эти знания будут глубокими и уверенными, вы с легкостью разберетесь в дебрях педагогической методологии.

Регистрируйтесь на бесплатный тренинг, для которого вам нужен только выход в сеть и свободные несколько часов в вечернее время. А также не забывайте оформлять подписку на лучшие статьи по системно-векторной психологии: она оперативно доставит их прямо вам на почту.

Статья написана по материалам тренингов по системно-векторной психологии Юрия Бурлана

воспитаниевсе вектора

Источник: http://svpsychology.ru/metody-vospitaniya/

Как воспитать малыша-дошкольника

Воспитание детей дошкольного возраста это вопрос, который касается каждого родителя. Сам процесс очень сложный и трудоемкий для всех членов семьи. С самого рождения до первого класса малыши переживают важнейший период своей жизни.

Воспитание детей дошкольного возраста влияет на дальнейшую жизнь человека. Какие же методы и средства выбрать для правильного развития личности? На что нужно родителям обратить внимание для подготовки малыша к школе?

Особенности воспитания детей дошкольного возраста

На этапе развития в возрасте до 7 лет у ребенка складывается характер, привычки, особенности, способности. В самом начале малыш изучает предметы на цвет, фактуру, даже на вкус, учится ходить и говорить, выполняет простые движения руками.

Затем, начиная с 3-х лет, наступает младший период дошкольного возраста. В этот момент у крохи формируется свое мнение, отношение окружающих к нему, оттачивается мелкая моторика.

От 4 до 5 лет (средний период) закладывается характер малыша, формируется понимание своей личности, отмечается фаза мыслительной активности.

В возрасте от 5 до 7 (старший период) дети способны понимать и управлять эмоциями, выполнять свои обязанности, готовы к обучению.Особенности воспитания детей дошкольного возраста выражаются в индивидуальном подходе на каждом этапе взросления конкретному ребенку.

Дошкольный возраст отличается тем, что обучение проходит в форме игры. Дети не воспринимают навязчивый, приказной тон, только через игру можно добиться положительных результатов.

Родители часто задают себе вопросы: Быть строгим или мягким? Оказывать давление или стать другом? Какие чувства развить: доброту или холодную расчетливость?

Все эти вопросы очень важны и конкретный ответ на них нигде не найти. Воспитывая крохи, мы (мамы и папы) оказываем влияние на формирование личности путем своего поведения, сказанных фраз, выполненных (или нет) обещаний, необдуманных поступков и прочее. Родитель является главным примером для подражания и эталоном правильного поведения.

Поэтому необходимо следить за словами и действиями, а иногда и пересмотреть. Мамам и папам необходимо понимать, что воспитание дошкольников должно быть направлено на становление полноценной личности. Существуют два принципа воспитания детей дошкольного возраста: тоталитарный и гуманистический.

Под тоталитарным принципом воспитания подразумевают подготовку человека социально ориентированного, причем мнение коллектива играет главную роль.

На смену тоталитарному режиму воспитания пришел гуманистический. По такому принципу происходит воспитание человека как личность, независимо от внешних факторов.

Подросшему малышу, выросшему по такому принципу, проще войти в общество и оставаться индивидуальностью.

Главными целями развития детей дошкольного возраста являются:

- рост физических способностей малыша, приучение к здоровому образу жизни;

- становление духовно развитых, нравственных личностей;

- интеллектуальное и познавательное формирование малыша.

Цель должна быть визуализирована, конечный результат должен соответствовать требованиям личности в обществе.

Чтобы достигнуть цели, необходимо выполнять ряд задач.

Например для физического роста родителям нужно создать условия для занятия физическими упражнениями, с малого возраста приучать малыша к закаливанию и правильному питанию. Конечно же, индивидуальных подход по физическим и психическим показателям, а также личный пример родителей сыграет не маловажную роль.

Для достижения положительных результатов в духовном развитии, родителям следует показывать и объяснять малышу о нравственных нормах поведения в обществе, собственной значимости, уважении к окружающим и тому подобное. Задачами для интеллектуально — познавательного развития можно выделить следующие: развитие мелкой и крупной моторики, расширение кругозора, развитие “врожденных” талантов, подготовка в школе.

Можно понять, что цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста тесно связаны друг с другом. Родителям необходимо выбрать правильную цель и двигаться к ней выполняя задачи, опираясь на индивидуальные особенности и ощущения крохи.

Какую методику выбрать?

В дошкольном воспитательном процессе существуют четыре основных группы:

- формирование личности чаще требует искренних бесед, разговоров, личный пример родителей остается первостепенным;

- получение опыта, совместная деятельность, контакт со сверстниками;

- побуждение к действию путем поощрений и наказаний, а также соревнования;

- умение контролировать свои действия и себя самого.

Мы рассмотрели основные методы воспитания дошкольников, однако методы воспитания младших школьников незначительно отличаются от них. Если родители позаботились о правильном развитии малыша перед поступлением в первый класс, то проблем при дальнейшем воспитании должно быть значительно меньше. В младших классах детям прививают любовь к труду, развивают силу воли, упорство, выносливость.

Воспитание детей раннего возраста находится под влиянием поведения и речи взрослых. Юные подражатели берут пример поведения с самых близких: мам, папа, бабушек, дедушек.

Рассмотрим известные направления развития дошкольников:

Метод воспитания детей дошкольного возраста по Вальдорфской системе

Своеобразие данной методики, является воспитание детей дошкольного возраста в творческом направлении. Автор этой системы рекомендует больше лепить из разного материала, вырезать, делать аппликации, рисовать, вышивать и прочее. Также делается уклон на физическую активность.

Метод воспитания детей по Глену Доману

Методика воспитания детей дошкольного возраста по такой методике направлена на равномерно распределенную интеллектуальную и физическую нагрузку малыша. Основой системы являются “карточки Домана” с крупно написанными словами, а не буквами.Методика воспитания детей дошкольников по системе Никитиных

Здесь методы воспитания детей дошкольного возраста основываются на естественности, труде, творчестве и любви к природе. Весь процесс обучения проходит в спортивной обстановке, дошкольник занимается когда захочет сам.

Источник: https://detiivzroslie.ru/vospitanie/vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta

1. Никаких одноразовых подгузников

Начнем с того, что ничего передового в этом нет. Памперсы появились в мире не так уж давно. В некоторых странах третьего мира до сих пор обходятся без них.

Начиная с 3-6 месяцев младенцев учат освобождать мочевой пузырь и кишечник над горшком, держа ребенка на руках над ним. При этом, как правило, произносятся определенные звуки.

Малыши не сразу, но все же привыкают к этому и уже сами просятся «пи-пи» или «а-а».В одноразовых подгузниках нет ничего плохого и ничего хорошего для детей. Они лишь облегчают жизнь матери. В любом случае дети научатся проситься на горшок, только возможно позже.

2. Спартанское воспитание

Приверженцы такого воспитания отрицают всякие излишества в бытовых условиях. Никаких мягких подушек, теплых одеял, мягкой постельки и ковров. Детская мебель только минимальная и без всяких излишеств. То же самое относится к одежде и игрушкам.

Возможно, в таких условиях малыш и вырастет закаленным и неизбалованным, но вот что касается его отношения с социумом, то тут могут возникнуть проблемы. Как может помешать удобная детская мебель или красивые сапожки вырасти умным и добрым — непонятно.

Вывод — во всем должна быть золотая середина, без крайностей.

3. Био образ жизни

Промоутеры такого стиля жизни употребляют только натуральные, биопродукты. Это относится не только к питанию, но и к одежде или косметике.

Что говорят специалисты? Натурализм — это замечательно, но без фанатизма. Дети в таких семьях часто растут запуганными окружающей средой. Рассказы родителей о том, что нас окружают вредные токсины и яды настолько впечатляют детишек, что они боятся всего и всех. У них появляются самые невероятные фобии и страхи. Конечно же, ничего хорошего в этом нет.

4. Свободное воспитание

Цель свободного воспитания — приучить ребенка к независимости как можно раньше. Кроме этого, считается, что снятие всех запретов приучит детей к тому, что за свои действия нужно нести ответственность, а за последствия необдуманных поступков отвечает тоже ребенок, даже ценой своего здоровья.

Да, давать детям пространство для исследования окружающего мира обязательно нужно. Но при этом взрослый психологически и юридически должен отвечать за безопасность детей. Он должен направлять их, объяснять правила безопасности и границы дозволенного.

В одном журнале была описана такая ситуация: мама с 5-летним малышом ехала в автобусе. Малыш толкал и пинал ногой всех, кто ему попадался. При этом мама не хотела делать ему замечания, гордо заявляя «У нас свободное воспитание.».

Тогда один из пассажиров вытащил изо рта жвачку и приклеил ее ребенку на лоб. А на возмущенные крики мамаши спокойно ответил : «У меня тоже свободное воспитание.

» Свобода не должна осуществляться за счет других людей и собственной безопасности.

Выбирая нетрадиционный метод воспитания или лечения, родители должны помнить, что главное дать ребенку чувство защищенности, справедливости и любви окружающих.

Источник: http://baby-tut.ru/2018/02/26/netradicionnye-metody-vospitaniya-detey/